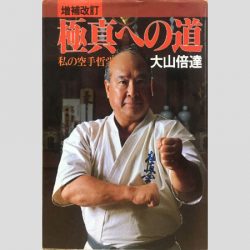

空手の極真会を設立させ、漫画「空手バカ一代」や映画も大ヒット。70年代後半からは、一大ブームを引き起こした。それが大山倍達さんである。

世界123カ国に道場が1000以上、会員は1200万人とも言われるが、彼が亡きあと、極真会は多くに分裂してしまっている。

聖路加国際病院に入院していた大山さんが70歳で死去したのは、1994年4月26日。ビール瓶を素手で割る、10円玉を指で2つ折りにする、牛と格闘して素手で倒す──。そんな逸話があり、別称「ゴッドハンド」とも呼ばれた。若い世代は大山さんのことは本でしか知らないし、彼の存在を知らない人も増えてきている。

私は空手家ではないが、偶然に大山さんと知り合うことになった。そのエピソードを披露したい。

「チミ、飯食べよう。今日、来られるか」

80年代に、大山さんからちょくちょく電話をもらうことがあった。「キミ」と言っているのだろうが、「チミ」としか聞こえない。おそらく熊本弁が混ざっているのかと、当時は思っていた。

彼は朝鮮半島で生まれ育ったが、当時は日本の支配下にあり、日本人としての教育を受け、日本人としての矜持は非常に強かった。

大山さんからの電話はいつも、その日の夕方に会おう、というものだった。

「分かりました。行きます」

たとえ他に仕事があったとしても、館長(当時は館長という呼称を使っていたが、その後は総裁と呼ばれるようになった)からの誘いを断ることはしなかった。何回か会っているうちに館長の性格は分かってきていたので、彼のペースに合わせる術は大体、把握しているつもりだった。

池袋西口から何本かの路地を辿り、ゆっくり歩いて10分程度で極真会館に着く。えっ、こんなところにあるのか…。初めて行った時は、狭い道沿いにあったので驚いたものだ。

会館の外の路地では、空手着の若い男たちがめいめい、稽古をしている。会館の上の階は道場となっていて、稽古の声が漏れてきた。ピンと張りつめた空気が満ちていて、思わず背筋が伸びたのを今も思い出す。

1階の受付で挨拶して、2階の館長室に上がっていく。会員の多くは一度も館長室に入ったことがないという場所であり、極真会の中枢部分であった。

ソファーに腰掛けて、館長が向かい側の机で書類にハンコを押したりしている仕事を眺めるのが常だった。

「さてと、何を食べにいこうか。チミは何がいい?」

「そうですね、お寿司なんかどうですか」

「そうか、分かった。行こう」

当時、館長は60歳ぐらいだったが、髪の毛は少なかったものの胸板が厚く、血色もいい。顔がテカテカ光っているのが印象的だった。2人で黄昏の路地を歩いていく。

「ここだ。旨いんだから」

館長が店に入っていくのに続いた。あちゃ~、これか。館長が入ったのはステーキ店だったのだ。寿司と言ったのに、向かった先はステーキ店。館長は毎食ステーキでもOKだという、完全な肉食人間だったのだ。

あの体であの顔なので、さぞかし酒が強いとだろうと、初めて会った時にそう想像していたのに、酒は一滴も飲まず。タバコも吸わなかった。健康に気を付けていると言ったが、毎日のように分厚いステーキでいいのかと、疑問に感じたのも事実である。

「何を食べようか」

私が提案しても行きつく先は結局、いつもステーキ店。苦笑するしかなかった。

(深山渓)