1990年1月4日、全日本プロレスのジャイアント馬場社長と新日本プロレスの坂口征二社長が協調路線を発表。日本プロレス界は、長く続いた馬場とアントニオ猪木のBI対立時代から新たな時代に突入した。

新日本のトップ外国人のスティーブ・ウイリアムスが全日本に円満移籍し、その代わりに全日本はNWA世界ヘビー級王者リック・フレアーの新日本2.11東京ドームへの参加を認めた。

この直後に〝事件〟が起こった。東京ドームまで1カ月を切った1月11日、NWAは新日本にフレアーの派遣キャンセルを通告してきたのだ。

ここで馬場と坂口の信頼関係が思わぬ夢のカードを生んだ。「お前の社長就任祝いだ!」と、馬場が全日本主力選手の派遣を承諾。

新日本は1月22日、全日本との対抗戦として長州力&小林邦昭VS天龍源一郎&川田利明、木村健悟&木戸修VSジャンボ鶴田&谷津嘉章、ビッグバン・ベイダーVSスタン・ハンセンを電撃発表したのである。

ただし、両団体の友好ムードはここまでだった。フロント同士は手を組んでいても、団体の看板を背負う選手たちにとっては絶対に負けられない戦いだ。

87年春に長州力が去った後に「夢は全日本を活性化させて、全日本の代表として新日本に上がること」と宣言、阿修羅・原と天龍革命を起こした天龍は、いざ新日本出陣が決まるや「長州が〝夢がない〟と見捨てて、去って行った全日本を俺は背負っていく。この3年間の意地と気迫、勢いの違い、俺の人生をガッチリ見せつけてやるよ」と敵愾心を剝き出しにした。

そして長州がパートナーを小林からジョージ高野に代えれば、全日本も馬場が記者会見を開いて「全日本の面子を懸けた戦い‥‥俺の独断で決めた!」と、天龍のパートナーを川田からタイガーマスク(三沢光晴)に変更。普段の全日本のリングでは天龍とタイガーマスクは敵対関係にあったが「その図式を壊してまでも勝つ」という馬場の強い意思が感じられた。

さらに馬場は2月3日、新潟県長岡の講演会に招かれた際に「私の口から言うのもおこがましいが、力の違いを見せつけます」と宣言。政治面では新日本に協力しても、リング上は戦いであるというのが馬場のスタンスだった。

2月10日大会当日、全日本の選手は午後4時に東京ドームに全員集合。馬場は日本にいなかったものの、ザ・グレート・カブキに「何か変なことがあったら引き揚げてくるように」と指示していた。

この東京ドーム大会は前年夏に参議院議員になった猪木の国内復帰戦として猪木&坂口VS蝶野正洋&橋本真也、第60代横綱・北尾光司のプロレス・デビュー戦(VSクラッシャー・バンバン・ビガロ)もラインナップされたが、やはりファンの注目は対抗戦だ。

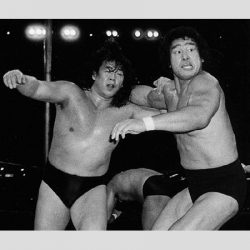

まず木村&木戸と鶴田&谷津の五輪コンビの対決。五輪コンビが圧倒的有利だと思われていたが、木村がLAで学んだマーシャルアーツ殺法をフル回転させ、木戸は鶴田のラリアットを脇固めに捕らえる技巧派ぶりを発揮して健闘。一方、五輪コンビはサンドイッチ・ニーパットなどのスケールの大きい普段通りのスタイルで対抗し、最後は鶴田がフライング・ボディシザース・ドロップで木戸をフォール。初の対抗戦は両軍の持ち味が十二分に発揮されてスイングした。

一方、長州と天龍の3年ぶりの激突‥‥長州&ジョージVS天龍&タイガーマスクは、いびつな試合になった。特に長州は天龍の技を受け付けずにグチャグチャな展開に。そこに自由奔放なジョージが加わったのだから、新日本の作戦成功と言っていいかもしれない。

辛うじて試合が成立したのは、冷静なタイガーマスクがいたからだ。最後の乱戦の中でタイガーマスクがリングアウト勝ちを収めたが、天龍は長州への失望を隠せなかった。

「長州はね、オイルを塗っていたんだよ。技が滑るから〝何年か前に戦ってきたのに、俺たちのことが信じられないのかよ!?〟って気持ちだったよ」と天龍は後述している。

そして皇帝戦士ベイダーと不沈艦ハンセンのスーパーヘビー級対決‥‥最強外国人決定戦でアクシデントが起こった。

試合開始わずか2分、ハンセンの左のパンチがベイダーの顔面を直撃。激痛のあまりベイダーが自らマスクを脱ぐと、右眼が腫れ上がった素顔がビジョンに映し出され、6万3900人の大観衆からどよめきの声が上がった。

この模様を控室のモニターで観ていたカブキは、小橋健太(現・建太)らに「セコンドに付け!」と指示。試合が成立しなくなった場合には介入して止めろという意味だ。

だが、私闘にはならずに試合が成立したのは両雄のプロ意識と、ベイダーがハンセンをリスペクトしていたことが大きい。85年1月にAWAでデビューしたベイダーに目をかけたのが当時AWA世界ヘビー級王者だったハンセン。ハンセンは挑戦者に抜擢してチャンスを何度も与え、それによってベイダーはトップに駆け上がったのである。

「右眼は3度手術したが、あくまでもアクシデント。スタンが俺を対等な相手と認めて戦ってくれた結果に過ぎない」とベイダーは後年語っていた。

試合は両者リングアウトに終わったが、ド迫力の肉弾戦は大観衆を酔わせた。

この対抗戦は馬場と坂口の信頼関係から生まれたものだが、リング上のぶつかり合いは新日本と全日本の戦争だった。

小佐野景浩(おさの・かげひろ)元「週刊ゴング編集長」として数多くの団体・選手を取材・執筆。テレビなどコメンテーターとしても活躍。著書に「プロレス秘史」(徳間書店)がある。