1987年春の長州力らジャパン・プロレス勢大量離脱によって、全日本プロレスは存亡の危機に立たされた。

もともと、全日本は日本人VS外国人という力道山時代からの伝統を守り、ジャイアント馬場の人脈でアメリカの超大物選手が集結するというのが売りだった。

だが、84年からWWF(現WWE)が全米侵攻を開始し、NWAの大物選手を次々に引き抜いたため、以前のように大物選手を押さえるのが難しくなった。

84年秋に長州ら維新軍団をはじめとする、新日本の13選手が全日本と提携するジャパンに移籍したのは、馬場にとっては渡りに船。翌85年から全日本の主軸は全日本VSジャパンの対抗戦、日本人対決になったのである。

それから約2年半、長州たちの離脱によって全日本は再び日本人VS外国人に戻らざるを得なくなったが、日本人対決の緊張感を知ってしまった全日本のファンにとって、日本人VS外国人は物足りなくなっていた。

長州離脱後の事実上のエースは、前年86年11月にプロレス日本デビューを果たした元横綱・輪島大士 だった。

知名度は抜群で、当初は輪島見たさに日本全国の会場が満員になったが、純粋にプロレスラーとして見ると一流とは言い難く、飽きられ始めていた。

いかに苦しかったかは、長州の新日本復帰を巡る契約問題で新日本のアントニオ猪木、坂口征二と話し合っていた時期の馬場の発言でもわかる。

引き抜き防止協定によって、長州が新日本に上がれずに宙ぶらりんの状態になると、馬場は「彼らはウチのリングに上がらなければならない立場の選手。まあ〝どうぞ、どうぞ!〟とは言えんが、いたずらした子供を許さん家はないだろ」と、長州らのUターンを匂わす発言をしたのだ。

もし長州が「戻ります」と言ったら、馬場は再び全日本のリングに上げていただろうが、長州は6月1日の愛知県体育館から新日本に復帰。全日本に戻る可能性はなくなった。

この長州の新日本復帰の半月前の5月16日、小山ゆうえんちスケートセンター大会で、ジャンボ鶴田に次ぐナンバー2に位置していた天龍源一郎がアクションを起こした。

「現状は現状として受け止めなければ仕方ないけど、お客さんには常にフレッシュ感とインパクトを与えなければ失礼になる。ジャンボの背中も見飽きたし、輪島の御守りにも疲れた。俺はジャンボ、輪島と戦いたい」とぶち上げたのだ。

全日本は馬場の統制下で選手のランクがきっちりと決まった、強固なピラミッドと言っていい。この天龍発言は体制批判と取られかねないもので、実際に馬場はすでに決まっているカードを変更せず、その後も天龍を鶴田、輪島と組ませた。

希望が通らない天龍はイライラを募らせ、鶴田と輪島は天龍と距離を置くようになって、全日本内は微妙な空気に。遂には「天龍も全日本離脱か?」という報道も出るようになった。

しかし天龍の本意は全日本を建て直すこと。6月1日、石川県産業展示館におけるタイガーマスク(三沢光晴)の「猛虎七番勝負」の相手として、天龍は低迷中だったタイガーマスクの力を目いっぱい引き出した。それを目の当たりにした馬場は天龍を認めた。

「素晴らしい試合だった。タイガーは負けたけど、これから伸びていくだろう。これは他の選手にも言えることだと思うし、ファンが望むならドンドンそういうカードを組んでいきたい。俺も挑戦するかもな」と、天龍のプランを受け入れることを明らかにし、翌2日の富山大会終了後に正式に天龍にGOサイン。

これを受けて天龍はオフ日の4日に阿修羅・原と名古屋のシャンピアホテルで話し合い、タッグを組んで龍原砲として全日本正規軍と戦うことを決めた。

「これから阿修羅と2人で突っ走って、ジャンボ、輪島を本気にさせて全日本マットを活性化させる。最終目標は全日本代表として長州、藤波(辰巳=現・辰爾)と戦うこと」と高らかに宣言した天龍。この天龍の行動は天龍革命と呼ばれた。

天龍革命の特筆すべき点は体制への反逆ではなく、団体のトップの馬場の信頼を得て実現した無血革命だったことだ。

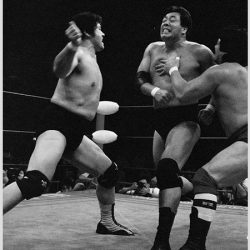

龍原砲は6月6日の長門大会から発進。6月11日の大阪大会では鶴田&タイガーマスクと激突し、鶴田を本気で怒らせ、テレビ解説の馬場は「今までジャンボに欠けていたものが、この試合に出てきましたね!」と声を弾ませた。

天龍革命勃発直後には新日本では世代闘争が勃発して長州、藤波、前田日明らがニューリーダーズとして注目を集めていたが、馬場は「天龍が他のニューリーダーたちとどこが違うか。それはな、私利私欲がないことなんだよ。どうすればプロレス界が、ウチの会社がよくなるかを常に考えて行動している。だから俺は天龍が何を言おうが、何をやろうが、全然心配しとらん」と、天龍に全幅の信頼を寄せていた。

小佐野景浩(おさの・かげひろ)元「週刊ゴング編集長」として数多くの団体・選手を取材・執筆。テレビなどコメンテーターとしても活躍。著書に「プロレス秘史」(徳間書店)がある。