「ミスター・ダービー」がこの2月末、定年を迎える。地方競馬の見習いジョッキーとしてホースマンの仲間入りを果たし、その後、中央競馬の厩務員からトレーナーに転身。通算1000勝を超える名伯楽は「悔いはまったくありません」とほほえみながら、激動の競馬人生を振り返った。

「(14年にワンアンドオンリーで)ダービーを勝たせてもらっていなければ、『一つだけ悔いがあります』と話していたかもしれませんね。私がダービーに執念を燃やしてきたことを知ってて、つい、そう呼んでくださったのかな」

人呼んで、「ミスター・ダービー」──。15年の日本ダービーの馬場入りでは「ミスター・ダービーが送り出す最後の管理馬、ダノンメジャー」という紹介アナウンスが場内に流れたものだった。

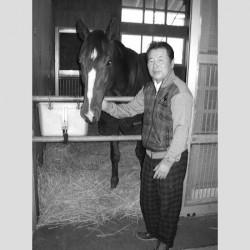

82年の厩舎開業から21頭を送り出し続けた橋口弘次郎調教師(70)は、その間に2着馬が4頭。96年ダンスインザダーク(勝ち馬はフサイチコンコルド)、04年ハーツクライ(キングカメハメハ)、09年リーチザクラウン(ロジユニヴァース)、10年ローズキングダム(エイシンフラッシュ)だった。

「悔しかったのはダンスインザダークだけです。あの時はどんな勝ち方をするか、それだけを考えていた。あとは、うれしい2着でしたね」

そう振り返る舞台裏や悲願のダービー制覇については、JRA馬事文化賞を受賞した石田敏徳氏の最新著書「名馬の理(ことわり)調教師・橋口弘次郎、1000勝の軌跡」(徳間書店)で詳しくつづられているが、あらためてダービー挑戦を「ライフワーク」と称した思いの丈を聞いてみると──。

「(管理馬の)セントシーザーがニュージーランドトロフィー4歳Sで4着だった85年、当時はその翌日がダービーだったので、知人宅で1泊して初めて観戦に行きました。朝から雰囲気が違い、関係者も皆、誇らしげで、その華やかさに驚きましたね。やっぱり、日本競馬の祭典はダービーなんだなと思いました。牧場で子馬が生まれると、オトコ馬なら『(将来の)ダービー馬が生まれたぞ』と言って喜ぶけど、『ジャパンカップ馬が生まれた』とは言わんもんね(笑)。『次からは出走権利さえ取れば、馬主さんを説得してダービーに出すぞ!』と決めました」

ダービー初挑戦は開業8年目、90年のツルマルミマタオーだった。馬主は同郷の鶴田任男氏(故人)で、馬名の「三股(ミマタ)」は宮崎県にある2人の出身地だ。アイネスフウジンが中野栄治を背に華麗な逃げ切りを決め、あの有名な「ナカノコール」が起きた年でもあった。

「入場者数は19万人を超えて、私の田舎の(宮崎県の)都城盆地に住む、赤ちゃんからお年寄りまで、全ての人が集まったようなもの。そこに(競走馬の生産を兼ねた農家を営んでいた)私の父親を鶴田さんが連れて来てくれてね、少しは親孝行できたかなと。できれば(父親が亡くなる前に)勝つところを見せられたらよかったんだけど」

出走22頭中10番人気のツルマルミマタオーと田島信行のコンビは、後方から35秒4という最速の上がりを繰り出し、3着のホワイトストーンにクビ差4着にまで迫った。

翌年はツルマルモチオー(馬名の母智丘(モチオ)は宮崎県都城市の桜の名所)で再挑戦。

「(オーナーの)鶴田さんに『距離はちょっと長いかもしれないけど、いくぞ!』と言ったのがモチオーでした。3月に中山の(芝)1200メートルの菜の花Sを勝ったんですよ。(賞金はクリアしたものの)その短距離馬をダービーに使うんだからね。もちろん、どこかいいところないかなと探して、母の父がシーホーク(春の天皇賞馬やダービー馬を輩出)だった。でも、今だったら怒られるかな。他の馬主さんだったら、そんな無謀な!と(爆笑)」