それなりの成績を残す選手もいたが、プレーそのものよりも迷言・奇行ばかりをファンの記憶に残した助っ人は多い。思い出深い歴代の猛者たちを改めて誌面に招聘しようではないか。

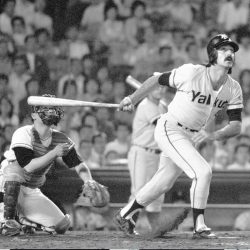

誰もが生粋のトラブルメーカーと口をそろえるのは、ジョー・ペピトーン(1973年、ヤクルトアトムズ)だ。メジャー通算12年で、1315安打、219本塁打という実績を引っ提げて来日。ところが、「離婚裁判」や「アキレス腱痛」を理由に無断帰国を繰り返し、わずか14試合の出場に終わっている。ただ表向きの露出以上に〝華々しい〟エピソードには事欠かなかった。

多くのプロ野球関連書籍を上梓し、熱烈なヤクルトファンでもあるノンフィクション作家の長谷川晶一氏が明かす。

「後年、ヤクルトナインに取材をすると、彼がカツラ愛用者であったことは誰もが口にしました。入浴時は明らかに頭を気にし、普通は下を隠すのに、上をしっかり隠していたそうです」

長年、サンケイスポーツ野球面でコラムを執筆するダンカンも思い出す。

「一塁を回ったところでカツラが落ちてしまい、取りに戻ったために、長打がシングルになったという珍事もあったね」

サボリ魔だったとの証言まである。巨人命のプロ野球ファン芸人・ユンボ安藤が言う。

「『アキレス腱が痛い』と言って練習を休んだその夜、赤坂のディスコで踊っているという目撃談があった。『ペピトーン・デー』と銘打った主役の日にも試合を欠場。その他、『スパイクを忘れた』など、しょーもない言い訳をしてサボッていました。帰国後にはコカイン、飲酒運転、拳銃所持などで逮捕されている」

どれだけ笑われようとも、これだけ語ることが多い助っ人は球界広しといえど見当たるまい。

同じくヤクルトのトンデモ外国人といえば、多くのファンが名前を思い浮かべるのが、ホアン・アイケルバーガー(89年、ヤクルト)である。

来日初登板で四球を連発し、無死満塁からサヨナラ暴投をやらかし、当時球団最速の5月退団となった。

「『火消し役』という触れ込みで入団したのに、救援失敗ばかりで『火付け役』という不名誉な称号をもらって帰国した」(ダンカン)

「名前が面白いから獲った」と当時の関根潤三監督が語ったとされる余談も残るが、名前がクローズアップされた投手は、62年に大毎オリオンズが獲得したマニーも同様だ。

「本名のフランク・マンコビッチが下品すぎると、登録名が付けられたんです。下の名前だけでアウトなのに、前にフランクまで付いているという、誰よりも早い『二刀流』です」(ユンボ安藤)

さて、何より素性の怪しさでナンバーワンだったのは、バール・スノー(74年、日本ハム)。胡散臭さは群を抜いている。

そもそも日本駐在の商社マン。日拓ホームフライヤーズから日本ハムファイターズに球団が変わり、ゴタゴタしている渦中に自分を売り込み、まんまとテスト入団を果たしたのだ。

「大学で野球をやっていた程度のレベルで、入団するも調整や練習をまったくしないまま開幕を迎え『明日、2軍でテスト登板するぞ』と言われた翌日の夜に突然、姿を消した。実はその日が最初の給料日で、全額引き出して無断で帰国。理由を聞くと『お母さんが危篤』『日本で暴漢に襲われたから』など、言い訳が二転三転する。八百長や犯罪行為以外で永久追放になったのは彼だけです」(長谷川氏)

記録のない選手ではあったが、メディアにはしっかりと爪痕を残している。

「当時の新聞に〈雪解けとともにスノーが消えた〉という記事が載ったんだよね」(ダンカン)

ちなみに、いわゆる〝期待外れの助っ人〟を引き当てない方法はないものだろうか。

スポーツ紙でプロ野球担当記者、デスクを約40年担ってきたスポーツライターの猪狩雷太氏が解説する。

「長年にわたって大洋、横浜の渉外担当を務めた牛込惟浩さんは『昔は態度の悪い外国人選手が多かった』と話していました。契約の席にTシャツ、ジーンズという出で立ちで現れ、いきなりビールを飲みだす。そして『30~40本打つのは軽い』と。そういう手合いが多かったそうです。結局、日本をリスペクトしないと成功しないんですよ。牛込氏は81年のピート・ラコックで懲りて、自分の目でしっかり見て、センター返しのできる性格のいい野手を狙うようになったそうです」

その牛込氏いわく「アメリカ人でもヨーロッパ系はプライドが高かった」そうで、フランス系のラコックは典型的なわがまま問題児だった。

「選手ともたびたび衝突していて、記者たちは『ラフコック』と呼んでいたほどです。今ではありえませんが、記事の見出しに『害人』と平気で書いていましたね。彼は『俺は肉を食べない菜食主義。肉を食べる奴はアホだ』と吹聴していましたが、欠場した日に、痛風であることが発覚した(笑)。ろくな活躍もしないのに、妙なプライドはありましたね」(猪狩氏)

では反対に、信心深い助っ人であればチームにも溶け込みやすいということだろうか。

走攻守そろったバリバリのメジャーリーガーとして来日したウィリー・デービス(77年、中日/78年、クラウン)は驚くほど足が速く、巨人の西本聖からランニング満塁ホームランを放つなど実力を十分に見せつけた。

「今でも中日ファンは彼を崇めたてるほど活躍しました。一方で彼はガチガチの創価学会員で、日本に来たのも池田大作先生の国だからというのが理由でした。もちろん信仰は自由ですが、いつもロッカールームでお題目を大声で唱えていたため、周りの選手にはいい迷惑で浮いていたともいいます」(長谷川氏)

2000年代に入ると、巨人でファンが眉を顰めるような補強が目立つようになる。

松井秀喜がメジャーに去り、その後釜として期待されたのはクリス・レイサム(03年)。ヤクルト戦では3アウトと勘違いして、ボールをスタンドに投げ入れ同点を許し、高橋尚成の完封を帳消しにしたことも。

「日本に馴染めませんでしたね。成績が上がらず、メディアからも『ダメ外国人』のレッテルを貼られて、起用が減った頃にはベンチで泣いていたことすらあった」(球団関係者)

たった4試合の登板で戦力外通告され、その翌日に家族と浅草観光をしていたツワモノはダン・ミセリ(05年)だ。

「宮崎キャンプのフリー打撃で対戦した鈴木尚広は公式的には『すごいボールで、食い込んでくるえぐいスライダーもある』とベタボメしました。ところが訝しがった記者たちがオフレコで聞き直すと『あれ、全然ダメ。あれは打たれる』とあっさり本音を吐露したんです。シーズンの結果は周知の通りで、開幕戦から救援失敗。横浜スタジアムで逆転された試合後には『こんなリトルリーグみたいなところでやってられない!』とブチ切れ。2軍に落とせない契約も最悪でしたね」(スポーツ紙デスク)

いずれも後世まで語り継がれる面々、日本プロ野球界を裏から盛り上げてくれたことだけは間違いない。